白水山 811.6m

◎ 山行情報

山行日 2020年9月13日(日) 晴れ

山頂所在地/山域 静岡県/東海 天子山地

アクセス/出発地 車/ユートリオ第3駐車場から周回

行程詳細 ユートリオ第3駐車場(10:58-11:04)→ 白水山登山道入口(11:25)→ 大田和集落(11:40)→ 石神峠(11:57)→

第一富士山展望台(12:04)→ 見晴らし台(12:29)→ 白水山山頂(12:38-13:08)→ 向田集落林道(13:54)→

ユートリオ第3駐車場(13:59)

所要時間/距離 行動時間:2時間25分 休憩時間:30分 合計:2時間55分/8.2km

服装/装備 長袖山シャツ、半袖シャツ、トレッキングタイツ、トレッキングパンツ、登山靴

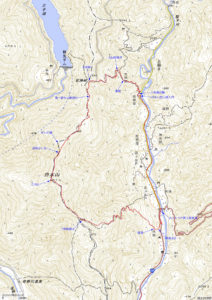

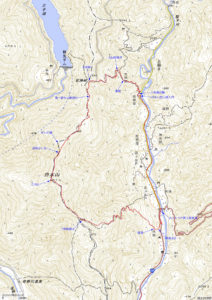

GPSログ GPX KML 標高CSV 商用以外であれば自由に利用できます。

|

この地図は、国土地理院発行の電子地形図(タイル)を複製したものです。

無断転載を禁じます。 |

ルート図

◎ 山行記録

|

10:58 ユートリオ第3駐車場に到着。

先着2台も登山者だろうか?

日向橋を渡った先右に第1駐車場、その先に新稲子川温泉ユー・トリオがあるが、設備不備で6月から休業中。再開日は不明。

11:04 ユートリオ第3駐車場を出発。

県道398号線を北上する。右前方に吊り橋の地蔵橋が見えてくると、ほどなく白水山登山道入口に着く。

11:25 白水山登山道入口に到着(写真)。

|

|

左の林道に入りすぐの分岐(写真上)を右に取ると、灯籠と六地蔵石幢(写真下)が祀られている。

石幢とは六角または八角の石柱、のことだそうだ。

|

|

折返しの登りから尾根右をたどるが、少しして乗り越して尾根左をたどり(写真上)、墓地の前(写真下)から右へトラバースする。

石垣が見えるとほどなく大田和集落に入る。

|

|

11:40 大田和集落に到着(写真)。

杉林の中のトラバースから小さく何度か折返し、再びトラバース気味に登る。

|

|

折返しから尾根に乗り(写真上)、しばらくして尾根上に踏み跡が分かれる(写真下)。その踏み跡をたどっても林道に出られそうだが、道なりに左に進み、ほどなく前方に林道が見えてくる。

尾根上の踏み跡の先に林道のガードレールが見えている。

|

|

11:57 石神峠に到着(写真)。

林道に出ずに左へ入る。

杉林をゆるやかに登り尾根に乗ると、ほどなく第一富士山展望台に着く。

|

|

富士山 富士山 |

12:04 第一富士山展望台(写真上)。

樹間に大沢崩れを見せる富士山(写真下)が見られる。

|

|

尾根上を緩急交え、折返して登る(写真)。

|

|

平坦で歩きやすいP693(写真上)を過ぎると、規制ロープの張られた短い急登から標高750mの隠れピークの東側を登り(写真下)、尾根に乗るとほどなく見晴らし台に着く。

ちなみに、山と渓谷社の静岡県の山2005年版では、この隠れピークはガレの頭と記され、巻かずにP693から直登している。

実際2005年12月に登ったときはここを通ったと記憶している。

|

|

12:29 見晴らし台に到着(写真)。

丸太のベンチが置かれている。西側に展望が広がり思親山、十枚山、七面山などが見えているはずだが、木立が煩く判然としない。

|

|

右が崩壊した縁(写真)をたどり、白水山山頂直下をひと登りで山頂にでる。

|

|

12:38 白水山山頂に到着(写真上、中上)。昼食。

2005年のときは杉林に囲まれやや薄暗ささえ感じたが、今は杉林の一角が切り開かれている。

丸太のベンチが幾つも置かれている。

特に北東側が大きく切り開かれ富士山(写真中下、下)が見られる。

|

|

13:08 白水山山頂を出発。

東の尾根をたどり、すぐ先の隠れピーク上(写真)で右に折れる。

|

|

杉林の尾根道をひたすら下り、P644あたりで尾根を左に外し(写真)、P670の北側斜面をトラバースする。

P670から派生する尾根に乗り、折り返して下る。

|

|

標高400mあたりは道がザレ気味だったり、枯れ枝や小石混じりで歩き難い(写真)。

|

|

2005年に下った北ヶ谷戸集落への道を探しながら下ったが、それらしい道は見つからなかった。

そうこうするうちに、長いトラバースから左下に集落(写真上)が見えてきたら堰堤(写真下)を越え、ほどなく林道に降り立つ。

|

|

13:54 向田集落林道に到着(写真)。

左へ下り丁字路を左、道なりからY字路をUターン気味に右に下り、国道469号線に降り立って左折する。

|

|

13:59 ユートリオ第3駐車場に到着(写真)。

|

◎ 感想

2005年12月に登っているが、そのときの山頂の感想は「樹林に囲まれ展望は全くなくやや薄暗くさえ感じる。」だった。

15年後の山頂は広範囲に木が伐採され、日当たりが良くなり、富士山も見られるようになっていた。見晴らし台もぜひ整備して欲しい。

山頂までは緩急を交えた登りが続くが、それほど厳しくはない。

下山では途中でザレ気味になり、油断すると滑りそうになる。

2005年のときは北ヶ谷戸に降りたが、今回注意深く探しながら下山したものの、その道は見つからなかった。廃道になったのだろうか?