節刀ヶ岳、金山、鬼ヶ岳、十二ヶ岳、毛無山

2022.01.13

節刀ヶ岳 1,736m 金山 1,686m 鬼ヶ岳 1,738m 十二ヶ岳 1,683m 毛無山 1,500m

◎ 山行情報

山行日 2018年11月17日(土) 晴れ

山頂所在地/山域 山梨県/御坂山地

アクセス/出発地 車/県道719号線側道舗装路終点空き地から周回

行程詳細 県道719号線側道舗装路終点空き地(6:25-6:45)→ 大石峠入口(6:52)→ 大石峠(7:57-8:04)→

金堀山山頂(8:25-8:30)→ 節刀ヶ岳分岐(8:58)→ 節刀ヶ岳山頂(9:01-9:14)→ 節刀ヶ岳分岐(9:16)→

金山山頂(9:24-9:30)→ 鬼ヶ岳山頂(9:49-10:02)→ 十二ヶ岳山頂(10:58-11:07)→ 十二ヶ岳吊り橋(11:28)→

毛無山山頂(12:18)→ 淵坂峠(13:36)→ 徒渉点(13:54)→ 淵坂峠・毛無山入口(13:57)→

県道719号線側道舗装路終点空き地(14:00)

所要時間/距離 行動時間:3時間24分 休憩時間:1時間49分 合計:4時間13分/12.3km

服装/装備 長袖山シャツ、半袖シャツ、トレッキングタイツ、トレッキングパンツ、登山靴

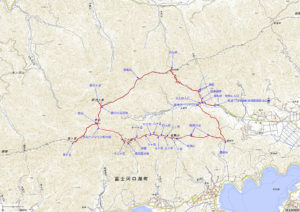

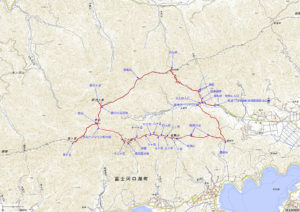

GPSログ GPX KML 標高CSV 商用以外であれば自由に利用できます。

|

この地図は、国土地理院発行の電子地形図(タイル)を複製したものです。

無断転載を禁じます。 |

ルート図

◎ 山行記録

|

6:25 県道719号線側道舗装路終点空き地に到着(写真)。

すぐ傍に県道719号線の若彦トンネル富士河口湖側入口があり、車の行き交う音が大きい。

途中の道の駅富士吉田で朝食を取っていたので、すぐに準備を始める。

6:45 県道719号線側道舗装路終点空き地を出発。

この先は未舗装路の林道をゆるやかに登って行く。5分ほどで倒木が塞ぐ淵坂峠・毛無山入口を左に見送れば、すぐ先に大石峠入口がある。

|

|

6:52 大石峠入口に到着(写真上)。

石積み沿いに簡易舗装路を進み、3分ほどで破損した道標(写真下)を左に入る。

杉林をゆるやかに登り、堰堤を立て続けに2箇所越え、道標と古い標柱の立つ分岐を左に進む。直進方向は山道となっている。

しばらくは鬱蒼とした杉や桧林の中の折返しの急登が続く。

|

|

1400mあたりでは雑木林の枝の合間に笠雲を被った富士山(写真)を見る。

あえぎながらの急登が雑木林からカヤトに変わるとゆるみ、ほどなく大石峠に登り着く。

残念ながら高度を上げて行くほどに笠雲が薄れていく。

|

|

富士山 富士山 |

7:57 大石峠に到着(写真上)。小休止。

カヤトが刈り払われ、峠としては広々としている。

南が大きく開け、富士山(写真下)を一望する。

笠雲はなくなっていた。

8:04 大石峠を出発。

ゆるやかなP1527を越え、やや急登から小ピークを越えると、ゆるやかな登りが続き金堀山山頂に着く。

|

|

8:25 金堀山山頂に到着(写真)。小休止。

なだらかな山頂は林に囲まれ展望はない。手作りの標識が木に付けられているだけで、ややマイナーな山域のためか冷遇されている感じがする。

8:30 金堀山山頂を出発。

広葉樹はすっかり葉を落とし、冬枯れっぽい稜線をおだやかにたどる。少し傾斜が増すと稜線を左に外し気味にたどり、再び稜線に乗りポンと分岐に飛び出す。

|

|

8:58 節刀ヶ岳分岐に到着(写真)。

右に折れ短い岩場を交えて急登すれば、ほどなく節刀ヶ岳山頂に登り着く。

|

|

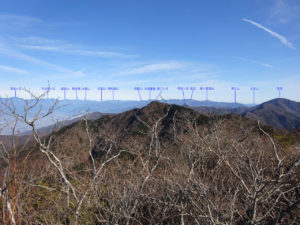

9:01 節刀ヶ岳山頂に到着(写真右)。小休止。

一度立っているはずなのに、全く記憶にない。まだ新しい標柱が立っている。

東から南西にかけて大きく開け、富士山を中心に御坂山地(黒岳、三ッ峠山など)、丹沢山地、道志山塊(御正体山、杓子岳など)、河口湖、鬼ヶ岳、毛無山、竜ヶ岳、王岳、身延山地などを一望する(写真下)。

また、樹間になるが、西側には聖岳、赤石岳、荒川三山、塩見岳、農鳥岳、間ノ岳など南アルプスの山々、北側には奥秩父山塊が見えている。

9:14 節刀ヶ岳山頂を出発。

分岐を直進し、ゆるやかに稜線をたどる。

節刀ヶ岳山頂からのパノラマ 節刀ヶ岳山頂からのパノラマ |

|

|

富士山 富士山 |

9:24 金山山頂に到着(写真上)。小休止。

開けた草地といった趣で手作り感満載の山頂標識が木に付けられている。

十二ヶ岳への道が延びる南側が開け、富士山(写真下)が大きい。

時間的に余裕たっぷりなので、鬼ヶ岳に行くことにする。

9:30 金山山頂を出発。

ゆるやかな下りの後、やや急登から左が断崖になった痩せ尾根をロープ場を交えて登る。

|

|

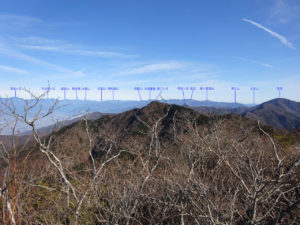

9:49 鬼ヶ岳山頂に到着(写真右上)。小休止。

山頂には大きな岩が2つあり、登り口側の岩は尖って鬼の角のような形をしている。ここでも山頂標識(写真右下)は手作りのようで木に付けられている。

山頂からはほぼ360度の展望が広がり、

西から北にかけて聖岳、赤石岳、荒川三山、農鳥岳、間ノ岳、北岳、鳳凰三山、甲斐駒ヶ岳などほぼ南アルプス全体を一望、さらに北アルプス、八ヶ岳、茅ヶ岳、瑞墻山、金峰山、甲武信ヶ岳などが続く(写真下)。

北から南にかけては大菩薩連嶺、御坂山地(黒岳、三ッ峠山、十二ヶ岳など)、丹沢山地、道志山塊(御正体山、杓子岳など)、富士山を一望する(写真下)。

鬼ヶ岳山頂からのパノラマ 鬼ヶ岳山頂からのパノラマ |

聖岳、赤石岳、荒川三山 聖岳、赤石岳、荒川三山 |

農鳥岳、間ノ岳、北岳、鳳凰三山 農鳥岳、間ノ岳、北岳、鳳凰三山 |

北アルプス 北アルプス |

八ヶ岳、茅ヶ岳 八ヶ岳、茅ヶ岳 |

国師ヶ岳、甲武信ヶ岳、大菩薩嶺 国師ヶ岳、甲武信ヶ岳、大菩薩嶺 |

黒岳、三ッ峠山 黒岳、三ッ峠山 |

御坂山地、丹沢山地、道志山塊 御坂山地、丹沢山地、道志山塊 |

西湖、富士山、雪頭ヶ岳 西湖、富士山、雪頭ヶ岳 |

|

|

10:02 鬼ヶ岳山頂を出発。

金山山頂まで戻り、南側の登山道を下る。

地形図にはない大石ペンション村への分岐を過ぎると、いよいよ険しさが増し、細い稜線のアップダウンが続く。

P1661を越えると最初のロープ場が現れるが、長さも傾斜も大したことはなくまだまだ序の口だ。

正面に十二ヶ岳を見てロープ場を降りると、ハシゴ(写真)が現れる。3〜4mの短いハシゴだが、取り付きの辺りに掴まるものがなく、ちょっとビビリながらへっぴり腰で取り付く。

|

|

さらにロープ場でコルに降り、P1661と十二ヶ岳の間にある極く小さな岩峰を登り返す。ここもロープ場になるが、上部は岩の突起が滑らかになっていて、手掛かりを確保し

難くロープ頼りで登る(写真)。

再び降り立ったコルからはやや急登し山頂一角に乗り、痩せた稜線をたどれば、ほどなく十二ヶ岳山頂に出る。

|

|

富士山、足和田山、西湖 富士山、足和田山、西湖 |

10:58 十二ヶ岳山頂に到着(写真上)。小休止。

山頂標柱と2つの祠がある。

狭い山頂は4〜5人の登山者で賑わい、次々に登山者が入れ代わる。

足和田山と西湖を前景にした富士山(写真下)や天子山地を一望する。

|

|

11:07 十二ヶ岳山頂を出発。

稜線をゆるやかにたどり、東側のなだらかなピークにある桑留尾への分岐に出る。

ここはなだらかな斜面が広がり、さらに多くの登山者が休憩している。

北側のやや薄い登山道をたどり、傾斜が増すとロープとクサリの付いた岩場をキレットへと急下降し、10分余りで吊り橋のあるコルに降り立つ。

吊り橋(写真)は両端が固定されているだけなので、足元が安定せずそっと歩いても結構揺れる。

|

|

登り返しも長いロープとクサリの付いた岩場を急登するが、手掛かり足掛かりが多くサクサク登る。

登り切ったところが十一ヶ岳(写真)になる。

|

|

急下降から登り返すといきなり八ヶ岳の標識(写真)が現れる。十ヶ岳と九ヶ岳は見逃したのだろうか?

|

|

その後はこれまでほどの急登・急下降はなく順調に七ヶ岳(写真上)、六ヶ岳(P1519)(写真中)、五ヶ岳(写真下)と越える。

|

|

倒木が塞ぐコルから急登し、短いながら久々のロープ場を2箇所上がり、シャクナゲの目立つ四ヶ岳(写真上)からごく普通の三ヶ岳(写真中)、二ヶ岳(写真下)と越える。

|

|

珍しく極く普通のコルから急登し、毛無山の山頂一角の一ヶ岳(写真)を過ぎると、ほどなく毛無山山頂に出る。

|

|

富士山 富士山 |

12:18 毛無山山頂に到着(写真上)。昼食。

もっと広々とした草地をイメージしていたが、思い違いのようだ。

南側が開け富士山(写真下)を見る。少し東側に視線を移すと河口湖や富士河口湖町、道志山塊、山中湖、三国山地などを一望する。

昼食後横になっていると、次々と登山者が上がってきて賑やかになる。

|

|

13:00 毛無山山頂を出発。

東側の尾根を下るが、踏み跡も目印もほとんどない。たまにピンクテープが現れるが当てにならず、定期的にある境界杭を拾いながら下る。

尾根の分岐のピンクテープで右に折れて(写真)南側の小尾根に乗り、すぐにややわかり難い尾根分岐を左に折れ東の主尾根に乗る。

|

|

ここから急下降が10分ほど続き、尾根分岐(写真)を右の東南東の主尾根に乗る。

さらに急下降が続き、ピンクテープが頻出すると、ほどなく淵坂峠に降り立つ。

|

|

13:36 淵坂峠に到着(写真)。

ここからは富士見平や長浜へも降りられる。

大石峠登山口に向かう。

|

|

明確な道が続き、20分足らずで大淵谷を徒渉(写真)し、倒木の根元を上がると、林道の大石峠入口と淵坂峠・毛無山入口との間に飛び出す。

14:00 県道719号線側道舗装路終点空き地に到着。

|

◎ 感想

2004年に文化洞トンネルから毛無山に上がり、十二ヶ岳、金山、節刀ヶ岳、鬼ヶ岳、鍵掛峠経由で根場に降りた。なのに鬼ヶ岳と吊り橋以外ほとんど記憶になかった。

今回はあまりメジャーではない周回コースを選んだ。登山者に出会ったのは、十二ヶ岳から毛無山の間だけだった。

大石峠入口から大石峠までの急登を登り切れば、大石峠から鬼ヶ岳は適度なアップダウンで、危険な場所もなくゆったりと登山を楽しめる。

十二ヶ岳手前から毛無山まではハシゴやクサリ・ロープの岩場を急登・急下降が連続するが、三点支持さえ守れば問題なくクリアできると思う。十二ヶ岳の先にある吊り橋は不安定で揺れます。

毛無山から淵坂峠は踏み跡も目印もほとんどない。基本尾根通しに下るが、途中何箇所かある尾根の分岐で方向を間違えなければ、迷うことはなさそうだが、地形図+コンパスまたはGPS必携。

展望は金堀山以外富士山見放題。中でも一番良いのは南アルプスを見渡せる鬼ヶ岳だろう。